洪水・浸水など水害時の消毒方法

濡れた家をそのまま放っておくと、あとからカビや悪臭が発生し、生活に支障が出る場合があります。まずは床下の状態を確認してください。

床下に水・泥が入り込んでいるか確認する。

畳の場合

畳の下の床板をバールなどで1枚はがす。確認した後は、元に戻すことができる。

フローリングやじゅうたんの場合

床下収納や通風口の間口から確認する。

点検口がなければ穴をあけることも必要。できれば対角線上に2つ穴が開けられると乾燥は早い。

泥の除去と床下の清掃をする。

床下の泥をかき出して洗い、消毒する。

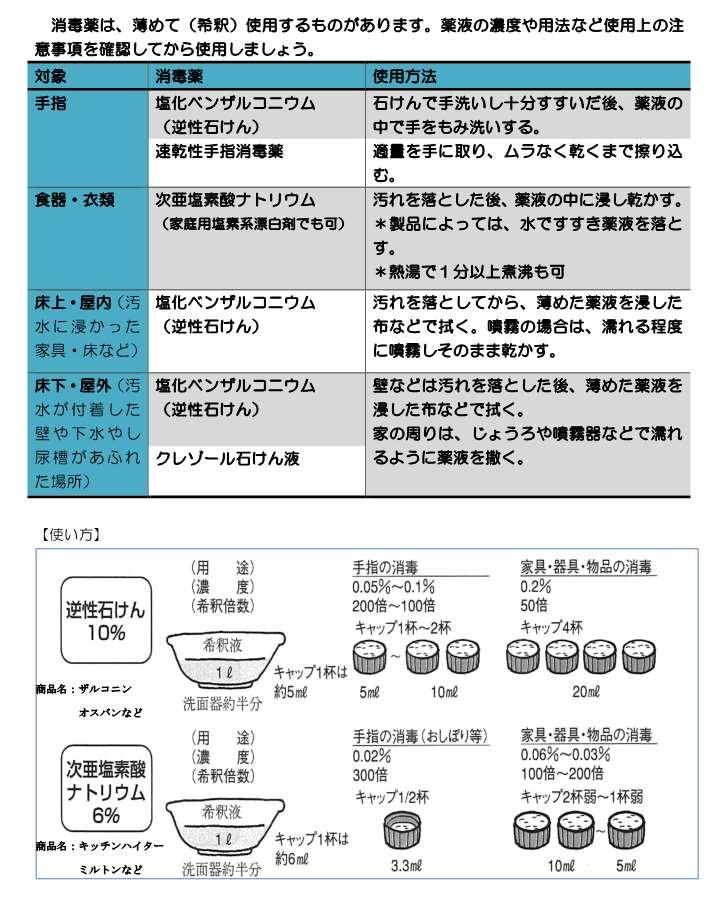

消毒剤は、注意書きをよく読んで使う。

よく使われる消毒剤

消石灰(しょうせっかい)

湿った床下の土にまく。素手で触らない。

逆性せっけん(ベンザルコニウム塩化物)

水で薄めて家財や床材、手指の消毒に使う。原液を素手で触らない。

カビを防ぎ、とにかく乾燥を

- 床、壁、天井などに消毒用エタノール(80%溶液)をスプレーし、雑巾でふき取る。

- 家具などに使う際には、色落ちしないか目立たないところで確認する。

- 換気をよくし、火気を使わない。

- 壁も水を吸っているので中を確認する。(断熱材は一度水を含むと抜けにくい。)

- しっかり乾燥させるには最低1か月ほどかかる。(扇風機等を利用しひたすら風を送って乾かす。)

掃除をするときの服装

- 基本、肌の露出は避ける。

- 頭部:ヘルメット、防止、タオルをする。

- 目:ゴーグルをつける。特に薬品を使うとき。

- 手:ゴム手袋(中に軍手をつけると蒸れにくい。)

- 足:長靴(クギなどの踏み抜き防止インソールがあると安心)

- ヘッドライトがあると床下では便利。

- 細かい掃除には、「歯ブラシ」が便利。

- 水分補給をしっかりとる。(うがい、手洗いはこまめに)

その他参考

- 被害の様子がわかる写真を撮る。

- 家の外をなるべく4方向から、浸水した深さがわかるように撮る。

- 室内の被害状況もわかるように撮る。

- 作業の後には手指を消毒する。

- 畳、じゅうたん、布団は、水を吸うと使えない。

- 木製の棚(合板)は、乾いたように見えても、後からカビが生える。

- 水没した自動車は、絶対にエンジンをかけない。「無料で処分する」という業者に注意する。

- アルバム・写真は、しっかり洗浄、乾燥すれば復元できる場合がある。

- スマホ携帯電話は、電源を入れずに電池・カードを外し保管する。乾燥させてから携帯ショップに相談する。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境衛生課

電話番号:0879-26-1226

ファックス:0879-26-1336

お問い合わせはこちら

更新日:2022年04月27日